基本方針

社員の健康維持・増進への取り組みがモチベーションや生産性を向上させ、社会への貢献・企業の収益拡大にもつながるという考え方のもと、従来の職場の安全衛生対策に加え、健康管理を経営的な視点から考え、PDCAサイクルを戦略的にまわす健康経営の推進に取り組んでいます。社員一人ひとりが意欲と活力を高めながら、社員・家族が心身ともに健康で安全に働き続けられる環境づくりを目指します。

ー健康経営宣言ー

NTTデータ中国は健康経営の実現に向けた取り組みを推進することで、社員の健康維持・増進や健康リテラシーを高めていきます。社員が心身ともに健康で働くことができる環境を育むことにより、社員のモチベーションや生産性の向上につながり、お客様の事業への貢献、当社の事業拡大に寄与するものと考えます。社員一人ひとりがいきいきと活躍することで、当社の企業理念である「新しい『しくみ』や『価値』を創造し、より豊かで調和のとれた社会の実現」を目指します。

株式会社NTTデータ中国 代表取締役社長 鈴森康弘

健康経営の普及活動

NTTデータ中国は健康経営を推進するためにさまざまな企業との情報交換を積極的に実践し、健康経営の企画、推進に役立てています。また、サプライチェーン企業においても健康経営の取り組み、安全衛生法令順守、各種認定取得等のベストプラクティスを相互に活用し、企業活動に関わる全ての人々の健康を推進、支援しています。これからも取引先の皆様の健康維持・増進に貢献していきます。

目指す姿

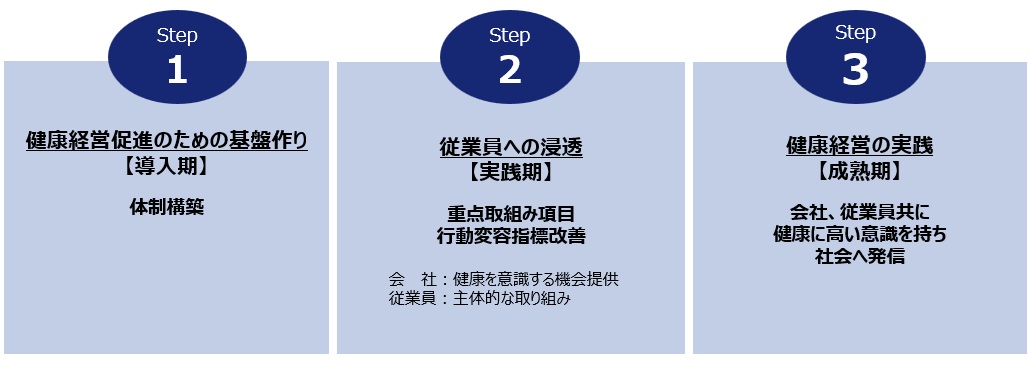

健康経営戦略マップ

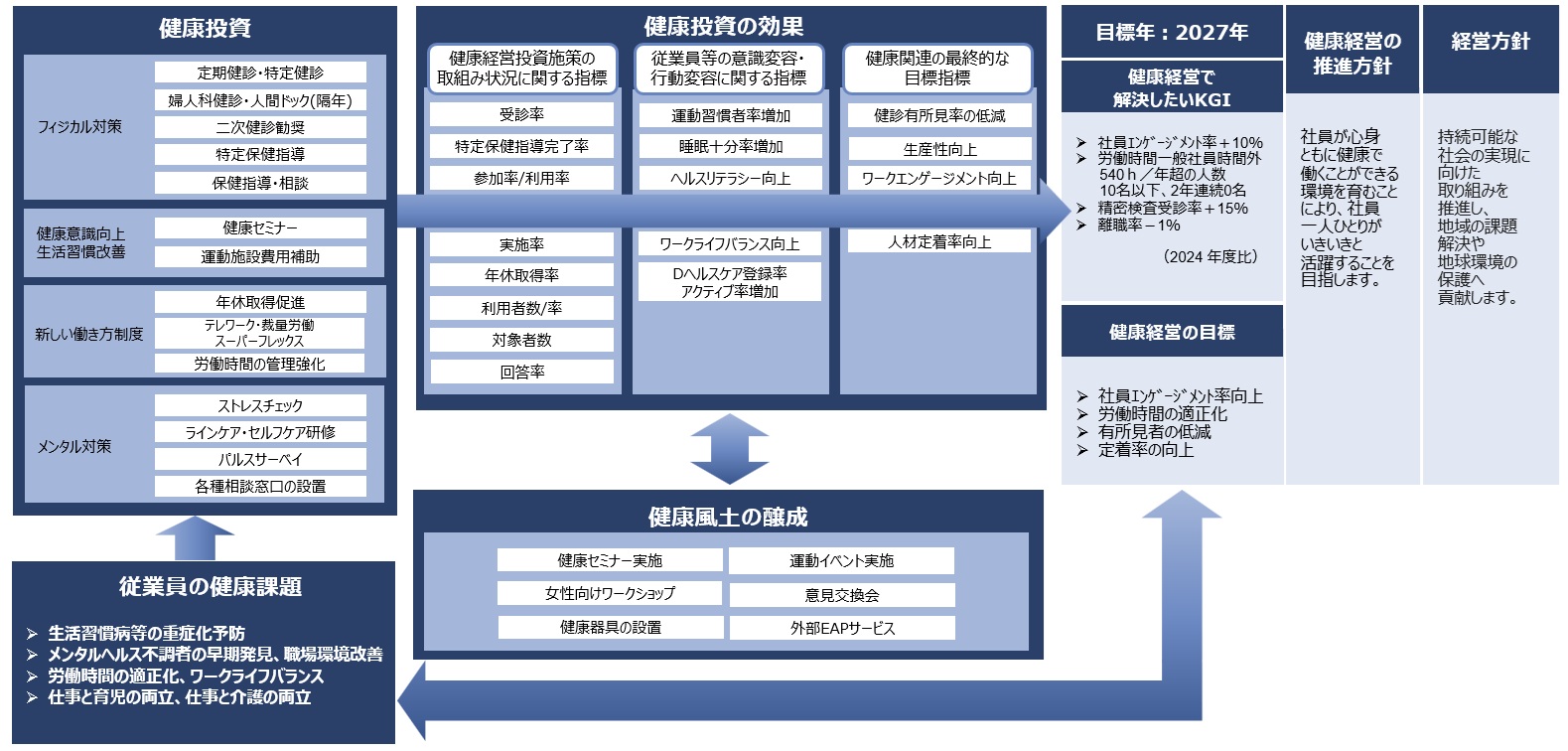

推進体制

NTTデータ中国では、経営層、健康推進スタッフ(産業医、保健師、人事総務担当者)が中心となって、健康保険組合および各職場と協力しながら社員の健康増進や心の健康保持・増進に取り組んでいます。代表取締役社長を最高責任者として任命し、安全衛生委員会メンバーおよび健康推進スタッフ、産業医・保健師を中心とした安全衛生委員会、経営層が一体となって従業員とその家族の健康を維持・増進する取り組みを推進しています。社員の心身の健康をサポートする相談窓口を設置し、産業医・保健師等の健康推進スタッフと連携して、入社後の体調確認や健康診断受診後のフォロー、休職・復職支援の他、随時、心身不調に関する相談や健康に関する情報提供、生活習慣に関する助言・指導等を行っています。安全衛生委員会を毎月開催し、職場の労働安全衛生(労働時間、健康診断やストレスチェック、各種取り組みの進捗、産業医の職場巡視、オフィス環境、ビルの定期点検、職場巡視結果など)について、タイムリーに情報を共有しています。また、経営会議でも健康経営上の課題や取り組みの進捗状況等を定期的に報告しています。経営層の強い推進力により、健康経営施策全体が加速し、従業員の主体的な健康増進への取り組みにつながっています。

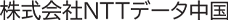

健康経営の推進

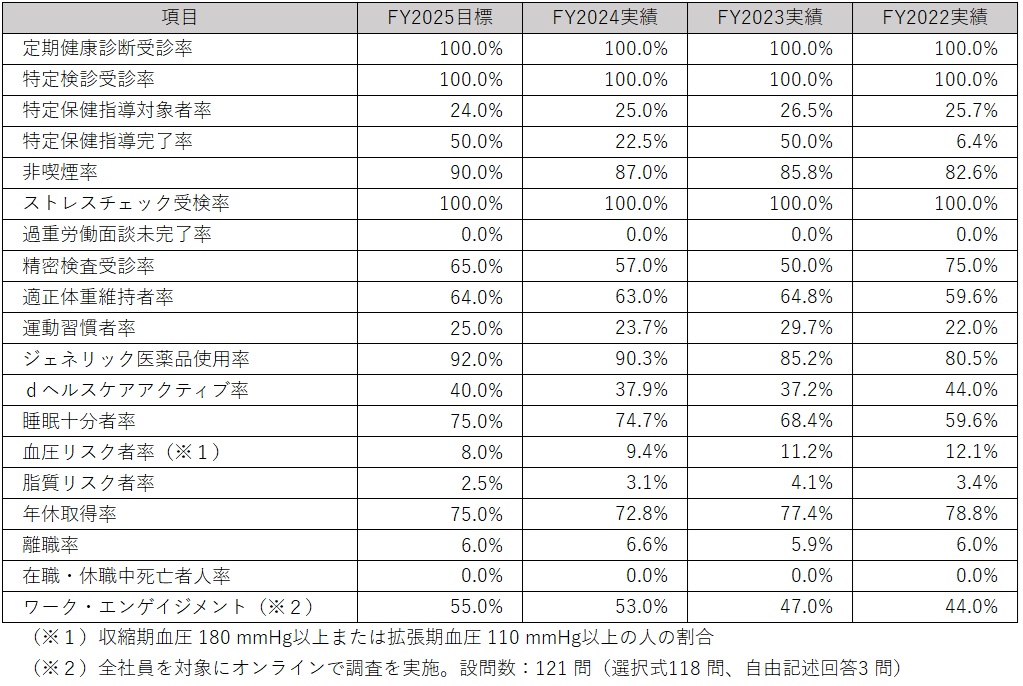

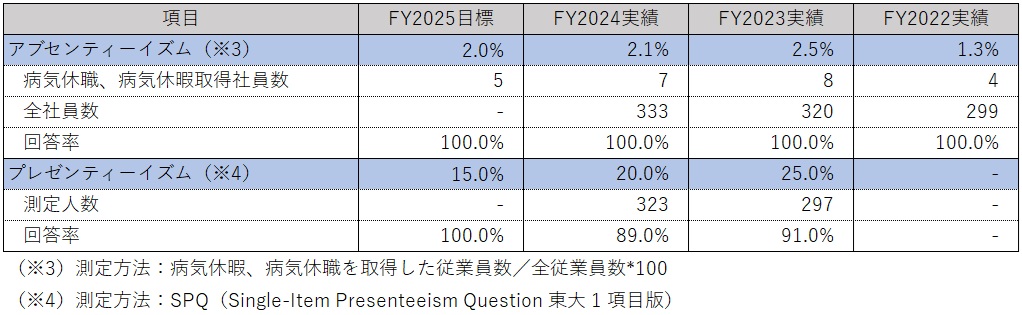

健康経営推進に係わる目標項目を設定し、各種施策の展開をしています。展開にあたっては「健康経営計画の策定+健康目標の設定(P)」→「健康施策の策定・実施(D)」→「健康実績の把握・確認(C)」→「健康施策の効果検証(A)」とPDCAを回すことで、効果ある取り組みとしていきます。

健康診断・生活習慣

心の健康

労働災害防止のための取り組み

労働安全衛生に関わる法令や社内規程類に基づく安全対策・安全管理体制の構築・整備はもとより、安全衛生委員会が中心となり職場安全パトロールを月1回実施するなど、業務災害ゼロを目指して安全な職場環境づくりに取り組んでいます。

健康経営の課題と目標

1.社員の健康増進

社員数の増加によりさまざまな年代の社員が在籍している中、社員が抱える健康上の悩みの内容が多様化してきました。社員一人ひとりが意欲的に業務に励めるよう、さまざまな面からのサポートが求められています。戦略マップに記載している「社員エンゲージメント率向上、労働時間の適正化、有所見者の低減、定着率の向上」を目標として掲げ、さまざまな「健康維持・増進に向けた取り組み」を導入しています。

2.心の健康保持・増進

コロナ禍に伴うテレワーク増加により、コミュニケーション機会が減少し、メンタルヘルス不調者へのサポートが求められています。精神的健康つまり従業員の心の健康保持・増進および充実は不可欠な要素となります。

健康維持・増進に向けた取り組み事例

1.フィジカル対策

定期健康診断、人間ドックの実施とフォロー

年齢・性別に応じた定期健康診断においては法定以上の検査項目を設定しています。節目の年齢を迎える社員、および40歳以上の希望する社員に対しては人間ドックを隔年で実施しています。その他、産業医・保健師による健康相談や保健指導、精密検査受診勧奨を積極的に行い、疾病の早期発見や治療へとつなげています。また、NTTドコモの子会社であるミナカラが提供する「ミナカラオンライン診療」サービスを導入しています。社員はオンライン診療や自宅での薬の受け取りが可能です。

特定保健指導の推進

40歳以上の生活習慣病リスク保持者に対し、特定保健指導の実施を強化しています。 メタボ・肥満に起因する健康リスクの低減に向けて、食事および運動に関する生活習慣の改善を支援しています。

2.健康意識向上・生活習慣改善

健康セミナー

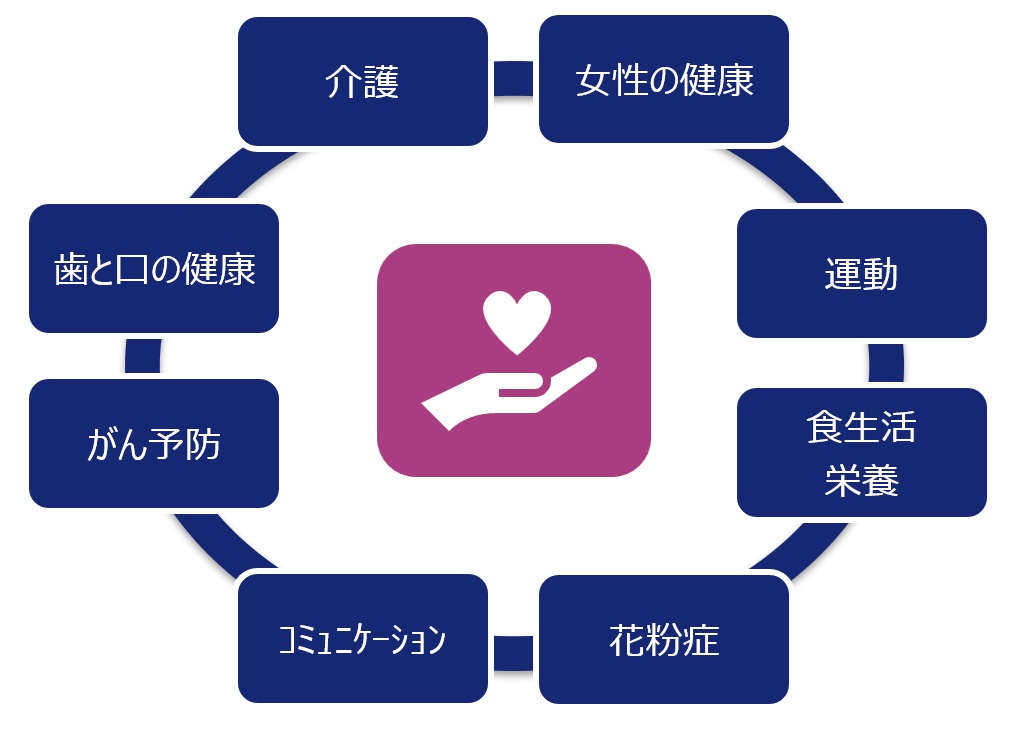

以下の8テーマについて、健康セミナーを開催し、社員のヘルスリテラシー向上を図っています。セミナー終了後のアンケート調査では、満足度が平均90%と高い結果となりました。

女性特有の健康関連課題に関する知識を得るための取り組み

40〜50代女性の心身の変化とその対策について、オンラインセミナーを実施しました。女性と共に働く上司、部下、同僚は女性の健康周期、状況などを正しく理解して、対応することが大切です。更年期に起こる体の変化と仕事への影響、更年期特有の難しさと悩み、少しでも快適に過ごすためのセルフケアについて、紹介しました。(全女性従業員の参加率:21.0%、全管理職の参加率:17.9%、全従業員の参加率:8.8%)

女性主任・課長代理向け「ポジティブキャリアワークショップ」

ライフイベントにキャリアの影響を受けやすい女性社員はさまざまな悩みを抱えがちです。本ワークショップでは、女性同士・同世代でグループワークをしながら、一人ひとりが自分は何に悩み、何を大切にして、どうなっていきたいかを考え、共感しあうことでポジティブに今後のライフ・キャリア形成について考えていきます。

ウォーキングイベントへの参画

「ワンダーウォークひろしま2025」というウォーキングイベントに参加しました。初心者向けの7キロコースから上級者向けの42.195キロコースまで、全5コースから選択可能で、ウォーキングを楽しみながら、広島の美味しいグルメも堪能しました。

マラソン同好会

中四国最大規模の「おかやまマラソン」に協賛および参加しました。5.6キロコース、42.195キロコースがあり、6名が42.195キロコースを完走しました。

健康器具の設置

社員が健康で快適に働ける職場環境を整備するため、全国産業安全衛生大会にて、中央労働災害防止協会から推奨された健康器具を設置しています。筋肉疲労軽減、血行改善による疲労回復に効果があり、社員のリフレッシュタイムに活用しています。

法人向けヘルシー宅配弁当

管理栄養士が考えた日替わり弁当を無料で会社まで宅配してくれる企業と連携しています。管理栄養士監修のもと、栄養バランスを考えられたメニューで、1食あたり40品目以上の食材を使用している弁当です。

総合福祉団体定期保険

従業員が安心して働けるようにするための制度として、総合福祉団体定期保険を導入しています。これは「会社が従業員のためにまとめて加入する生命保険」です。一般的な個人で加入する生命保険とは違い、会社が契約者となり、従業員を被保険者として、もしもの時(死亡・高度障害など)に保険金が支払われる仕組みになっています。

※年間投資額:5,083円/人

3.新しい働き方制度

ライフイベントサポートの更なる充実に向けた環境整備

ライフイベント(出産・育児・介護等)のサポートとして、ライフプラン休暇や育児休職をはじめとする各種休暇・休職制度の充実、柔軟な勤務時間制度の実現、および自律的なキャリア形成を支援する処遇制度等に取り組んでいます。ライフイベントの変遷等による多様な働き方のニーズに対して、より一層の環境整備を図っていく観点から、フレックスタイム制、裁量労働制、ファミリーサポート休暇(不妊治療をサポートするための休暇)も導入しています。

フレックスタイム制および裁量労働制:育児や介護事由への活用はもちろんのこと、事由を問わず、各自の裁量により、5時〜22時の間での勤務が可能です。新たな経営スタイルへの変⾰等を通じ、テレワークを基本とする事業運営が一定定着し、社員におけるより柔軟な働き⽅も浸透しています。これらの制度の導⼊により、働く「場所」や「時間」の柔軟化を実現し、ワークインライフの充実に繋がっていると考えています。

ファミリーサポート休暇(不妊治療をサポートするための休暇):治療と両⽴をしながら働いている社員のうち、「両⽴が困難」と回答した⽐率が最も⾼いのが不妊治療中の社員でした。治療のためのスケジュール調整が理由としてあげられ、最も望む仕組みが「休暇等の配慮」でした。当社は持続的成⻑とサステナブルな社会の実現のためには多様な人財の活躍が重要であると考えています。多様な人財の活躍に向けては、ライフプラン休暇やフレックスタイム制等、既存の制度の活⽤に加え、「⼼⾝共に不妊治療に専念したい」といった⻑期間の休務を含めた、多様な働き方のニーズに対応していくため、ファミリーサポート休暇を導入しています。

過重労働の防止

例えば、パソコンのログオン・ログオフ時刻をシステム上に記録するなど、オフィスワーク・テレワークを問わず、労働時間のモニタリングを徹底しています。モニタリングの結果は、経営層や組織、管理者にも共有され、全社一丸となり、労働時間隠しの防止や総労働時間の抑制、年休取得促進を行っています。「労働時間1分管理」を導入しており、始終業時間については1分単位で登録します。長時間労働者に対しては、産業医による過重労働面談を実施し、健康管理に向けた適切な助言・指導を行っており、その内容は管理者へも共有しています。また、「つながらない権利」の確保に向けたルール作りを実施し、心身の健康維持・長時間労働の抑制等に配慮しつつ、事業運営との両立を意識した勤務時間外の連絡ルールを職場毎に策定しています。

4.メンタルヘルス対策

心の健康保持・増進に関する取り組み

管理者を含む社員を対象とした定期的なメンタルヘルス研修による知識習得に加え、メンタルヘルス不調者の早期発見・対応が行える仕組み作りなど、社員が安心して働くことができる環境をサポートしています。管理者向けメンタルヘルス研修を定期的に行い、職場での「みる(早期発見)・きく(初期対応)・つなぐ(相談)」を中心としたラインケアの大切さを繰り返し伝え、職場で日々実践しています。

また、FY2020からは新たな心の健康保持・増進に関する取り組みとして、テレワーク下でも管理者が部下の心身状況の変化などを見守れるよう「パルスサーベイ※」を導入しています。 毎年1回のストレスチェックでは、その結果を集団分析し、結果は組織単位でフィードバックすることにより、職場改善へ繋げるとともに、全社の健康課題の把握等に活用しています。ストレスチェックで高ストレス者と判定される人の割合は14.9%と言われていますが、当社のFY2023での結果では10.2%、FY2024では8.1%でした。FY2024より、「外部EAPサービス」という専門医・カウンセラーによる健康・メンタルに関する24時間電話相談窓口も設置しています。ヘルスリテラシー向上にも注力しており、「dヘルスケア」という健康増進を目的としたアプリを導入しています。アクティブ率はFY2023は37.2%、FY2024は37.9%で、今後もますます利用者が増えるように推奨していきます。

※同じ質問に定期的に回答することで、メンタル変調を把握できるツール

コミュニケーション促進

コロナ禍でのテレワーク普及により、働く環境が変化したことで社員間のコミュニケーションが希薄になることが懸念されるため、社員間で気軽にコミュニケーションの取れる場所を積極的に提供しています。オフィスフロアのフリーアドレス化を促進し、コミュニケーションが取れる作業スペースを確保したり、会社イベントは対面参加を基本とし、全社意見交換会では参加率75%、社長対話会では参加率98%と高い参加率を実現しています。

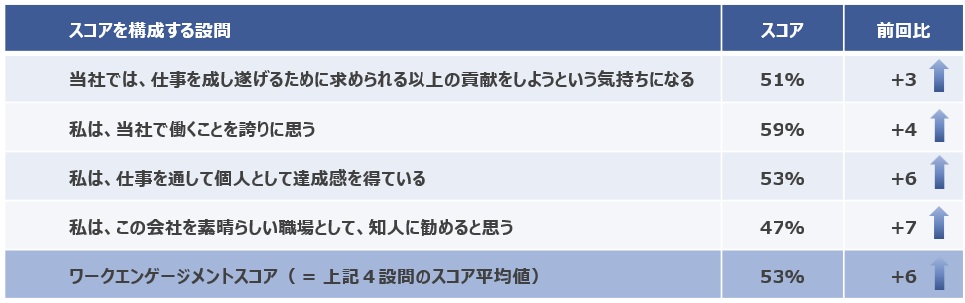

ワークエンゲージメント

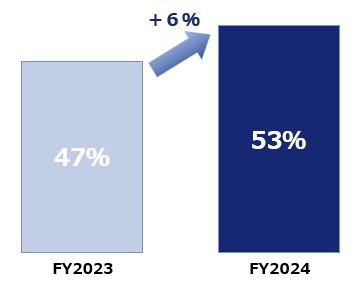

ワークエンゲージメントとは、従業員と企業との間に生じるエンゲージメント(愛着心や思い入れ)のことです。ワークエンゲージメントが高まると従業員のメンタルヘルスに良い影響があるだけでなく、パフォーマンスと生産性も高まります。毎年、全社員対象に測定を実施し、現状の把握とより一層のワークエンゲージメント向上に取り組んでいます。従業員の貢献意欲を表すキー指標である「ワークエンゲージメントスコア」はFY2024では 53 %という結果 でした。前年度と比較して、スコアを構成する4設問全てが前年度から上昇しました。調査後には、さまざまな部署の社員で構成された複数のチームを作り、ワークエンゲージメントスコアが低かった項目について、原因と対策を協議します。その協議結果を他チームや幹部とさらに協議し、取り入れるべき対策を選定、実践することでワークエンゲージメントのさらなる向上を図っています。

【FY2024 ワークエンゲージメントスコア】

【ワークエンゲージメントスコアの前年度比較】

外部評価実績

健康経営に取り組んできた結果、経済産業省と日本健康会議より、優良な健康経営を実践している法人に与えられる「健康経営優良法人(大規模法人部門)」に認定されました。健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。引き続き、社員の健康維持・増進に向けた取り組みを積極的に推進していきます。